|

研究内容(教材・教具開発関連) 国立大学法人 兵庫教育大学 大学院 小山研究室 |

|

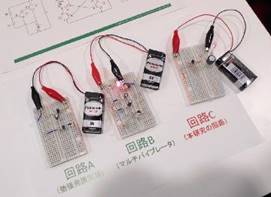

予算の限られた教育の現場では,教材にかかるコストが非常に重要になります.また,授業時間数や先生方の忙しさを考えると,製作および操作が簡単なものでなければ使用してもらえません.当研究室では,教育系大学院の電気・電子系研究室という立場から,教育現場で実際に使ってもらえる簡易・安価かつ高性能な電子回路装置(教材・教具)を開発することをめざし,研究を進めています. ※ここで紹介しました装置の詳細(回路図,プログラムなど)についてお知りになりたい方は,遠慮なく担当教員(小山)までお問い合わせください.授業などでのご利用に対してはできる限りサポートいたします.連絡先については教員の紹介のページをご覧ください. ※授業や研修,イベントなどで使用するために製作した教材・教具を教材あれこれのページで紹介しています。よろしければこちらもご覧ください。 1.光通信の教材・教具に関する研究 下の写真は,本研究室で開発しました双方向光通信(可視光通信)で会話をする実験装置です.1個のLEDを送信時は発光素子として,また受信時は受光素子として用いており,送受信は押しボタンスイッチで切り替えるようになっています.1個のLEDで通信しているため,光空間通信だけでなく,光ファイバーや鏡を使った実験も容易にできます,スピーカーは100円ショップで買ったもので,送信時にはマイクになります.送受信時とも,増幅は1個のIC(LM386)で行っています.LM386は大変ポピュラーなオーディオアンプで,通販サイトで1個50円〜100円程度で容易に入手できます.1セットあたりの部品代はトータルで1,000円かかりません. ボタンを押すと送信機,離すと受信機になります. プリント基板も作りました. (ユニバーサル基板を使用した装置) ※応用物理学会[予稿(PDF)],日本産業技術教育学会近畿支部[予稿(PDF)]で報告しました. ※兵庫教育大学スクールパートナーシップ事業「発光ダイオードと光通信」で実演します. また,プッシュプル方式を用いた,エネルギー変換や電子回路(B級増幅回路)の学習にも役立つ光通信実験装置の開発も進めています.応用物理学会で発表しましたので,詳しくは予稿(PDF)をご覧ください. 2.LEDの新たな応用に関する研究

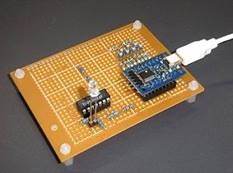

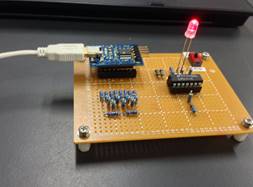

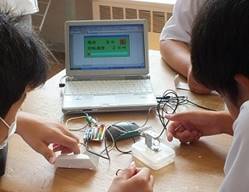

この装置では,パソコンへのデータ取り込みにはUSB-IO2.0 (PIC18F14K50)を使用しています.このUSB-IO2.0は旧タイプのUSB-IOよりも低価格(1,000円)であるため,USBケーブルを入れても全体で2,000円程度で作ることができます.また出力ポートの各ピンに最大25mAまで電流が流せるため,バッファICなどを必要としません.

これに制御機能(プログラムによるLEDの点灯制御)を加え,一つの基板で計測と制御の両方の実験ができるようにしました(左の写真).日本産業技術教育学会近畿支部で発表しました.[予稿(PDF)] このほか,2色LEDを光センサに応用することも検討しています。2色LEDの短波長側(青または緑)を発光素子,長波長側(赤)を受光素子とすれば,発光素子と受光素子が一体化され,位置合わせが容易な光センサとして利用することができます.詳しくは論文「2色LEDの光センシング特性と障害物検知への応用」をご覧ください.これを応用したバーコードリーダの開発も行っています.

増幅やスイッチング素子として用いるトランジスタですが,それ以外にも興味深い性質を持っています.例えば,負性抵抗特性.これを利用すれば,簡単な回路でLEDを点滅させることができます.当研究室では,そのような興味深い性質を利用した,これまでにない新しい教材の開発を行っています. 4.USBインターフェース(USB-IO,USB-IO2.0)を使用した計測・制御教材の開発 写真は,発光ダイオードなどの電子部品の電流―電圧特性をコンピュータ制御で自動測定する装置です.USBインターフェースを使用しているため,パラレルポートやRS-232Cが無いコンピュータでも使用できます.0(V)〜5(V)の範囲で電圧を変化させ,電圧上昇時と下降時の両方で電流を測定します.電流が約16mAを超えると自動的に電圧下降モードになります.測定時間は10秒ほどです.USB-IOを使用しており,比較的安価で製作できます.Excel VBAのプログラムで操作し,測定結果は自動的にExcelのシートに記録されます. USB-IOを用いた電流―電圧測定器 測定結果の例 ※関連する研究成果を応用物理学会(教育),日本産業技術教育学会(近畿支部)で発表しました.[予稿(PDF)]

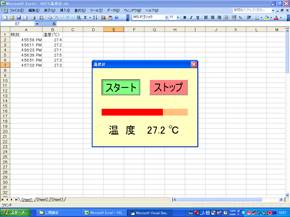

[予稿(PDF)] USB-IOを使ってデジタル温度計を作ってみました.温度センサの出力を8ビットのA/Dコンバータを使ってデジタル化し,USB-IOで読み込んでいます.Excel VBAで操作しているため,測定した温度をExcelのシートに記録できます.

USB-IOを用いたデジタル温度計 温度測定中の画面

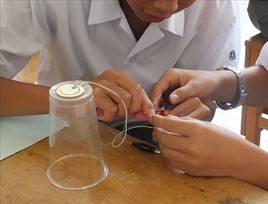

下の写真は赤(R),緑(G),青(B)の3原色のLEDをUSB-IO2.0で制御し,加法混色の実験ができるようにしたシステムです。円筒形の部分の中にLEDが各色5個ずつ入っており,室内照明下でも確認できる明るさで混色を確認できます(写真左)。ふたを取って中を見ることもできますので,実際に3つの色だけでさまざまな色を作っていることが確認できます。またこのシステムでは,同じLEDを使って,色紙などの色を測定することができます(写真右)。それぞれの色紙の色を表現するために,赤,緑,青の光をどの割合で混ぜればよいか,実験により確認することができます。応用物理学会と日本産業技術教育学会近畿支部研究発表会で発表しました。 5.エネルギー変換教材の開発 音や声などの振動エネルギーを利用した発電を体験できる教材の開発も行っています.プラスチックのコップの底に圧電素子を取り付け,声のエネルギーでLEDが光るようにしたものを作り,中学校で実践を行いました.詳しくは論文「振動発電教材の高効率化のための回路の検討と授業実践」をご覧ください.

6.電磁波に関する教材 インバータ式蛍光灯の電磁波でLEDを点灯させることができます.また,電解コンデンサに電磁波のエネルギーをためることができます.応用物理学会で発表しましたので,詳しくは予稿をご覧ください.

インバータ式蛍光灯の電磁波でLEDを点灯させる実験 |

|

※詳細(回路図,プログラムなど)についてお知りになりたい方は,遠慮なく担当教員(小山)までお問い合わせください.授業などでのご利用に対してはできる限りサポートいたします. |