|

教材あれこれ 国立大学法人 兵庫教育大学 大学院 小山研究室 |

|

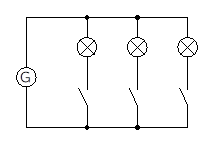

授業や講習,イベント等で使用するために作製したものや,研究テーマとして開発したものなど,電子回路を使用した教材・教具について紹介します。どれも比較的簡単にできるものばかりですので,ぜひ作ってみてください。 1. 電力の需要と供給のバランスを体験できる教材

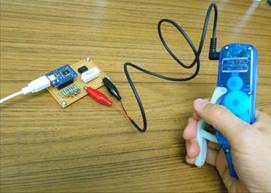

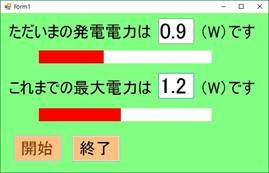

電球を 2.簡易な発電電力測定システム いったい人間の力でどれくらいの電力を作ることができるのでしょうか。エネルギーを節約するためにも,この感覚を身に着けることは重要です。そこで,手動で発電した電力を測定する装置(左)とプログラム(右)を作りました。負荷抵抗(10Ω)の電圧をUSB-IO2.0で測定し,その結果から電力を求めて画面に表示しています。プログラムは無料の Visual Basic を使って作成しました。回路は非常に簡単で,USB-IOのほかは,オペアンプ1個と抵抗(負荷用1個とA/D変換用16個)だけです。人間の力で発電できる電力が意外に小さいことがよくわかります。がんばっても1W程度しか発電することができませんでした。

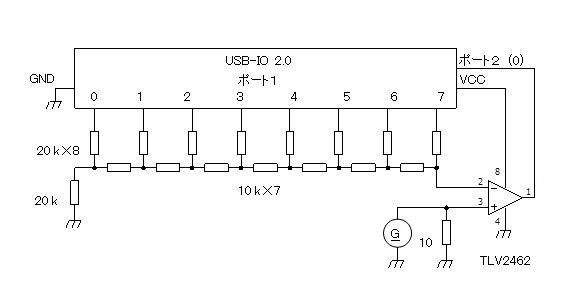

回路図です。USB-IO 2.0のポート1(8ビット)には10kΩ(7個)と20kΩ(9個)の抵抗からなるR-2Rラダー回路を接続しています。これで,電圧加算型のD/A変換回路になります。出力電圧[オペアンプの非反転入力端子(2番ピン)の電圧]は

となります。ここで, オペアンプは,ここではコンパレータ(比較器)として使っています。このオペアンプと,R-2Rラダー回路のD/A変換器で,逐次比較型のA/D変換器を構成しています。TLV2462は入出力フルスイング(レール・ツー・レール)のオペアンプなので,0 から (255/256) VCC (約5 V) までの電圧を256段階で測定することができます。発電機と並列に接続する10Ωの負荷抵抗は,消費電力が数Wになるので,セメント抵抗を使いました。

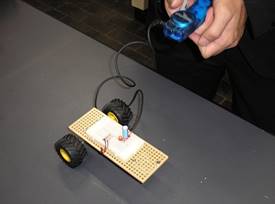

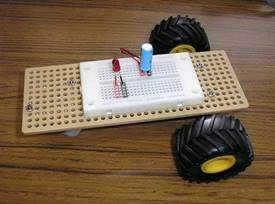

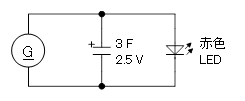

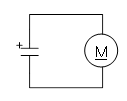

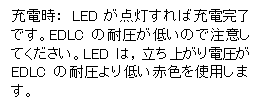

3.発電した電力をコンデンサに蓄え,そのエネルギーで走る模型自動車 手動の発電機を使って電気二重層コンデンサ(EDLC)を充電し,模型自動車を走らせる実験教具を作ってみました.模型自動車はタミヤのギヤボックスを使っています.充電時は,充電完了表示および過充電防止のため,LEDをEDLCに並列に接続します.ブレッドボードを使用しているので簡単に作ることができます.極性を間違えないよう,ブレッドボードの表面,およびEDLCとLEDの足に赤と黒の印を付けました.

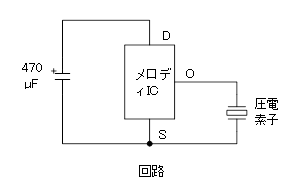

4.コンデンサに蓄えられた電気エネルギーでメロディICを鳴らす教材 電解コンデンサ(数百〜数千µF)を電池2本(3V)を使って充電し,そのコンデンサを基板上のソケットに差すとメロディICが動作し,圧電素子から音楽が流れます。放電によりコンデンサの電圧が低下すると音楽は止まります。コンデンサの容量により音楽の流れる時間が変わりますので,コンデンサの静電容量というものを直観的にとらえることができます。

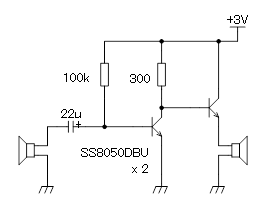

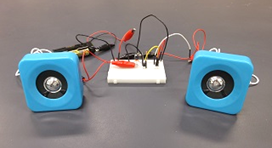

圧電素子は,プラスチックのコップの底にセロハンテープで止めているだけです。プラスチックのコップは底に穴をあけなくてもよく聞こえます(穴をあけるのは意外と大変です)。 5.トランジスタ増幅回路 〜100円ショップのスピーカで自分の声を増幅〜 トランジスタの重要な働きは「増幅」と「スイッチング」ですが,「スイッチング」は比較的簡単な回路で実験ができるものの,「増幅」についてはどうしても回路が複雑になってしまいます。そこで,できるだけ簡単な回路で,増幅を体験できるものを考えてみました。100円ショップのスピーカを使い,自分の声を増幅することができます。

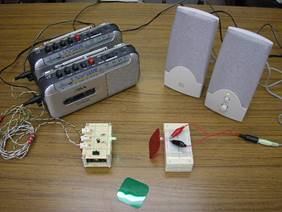

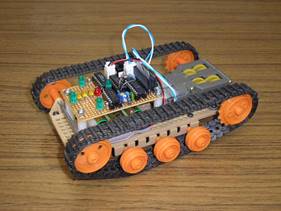

スピーカはインピーダンスが低いため,そのままコレクタに負荷として接続しても十分な大きさの音は出ません。そこで,コレクタ接地回路(エミッタフォロワ)を用いました。コレクタ接地回路は比較的大きな電流が流れるため,使用するトランジスタや他の条件によってはトランジスタがかなり熱くなるので注意する必要があります。ここではトランジスタは両方とも,比較的大電流が流せるSS8050DBUを用いています。このトランジスタを上の回路図通りに使用した場合には発熱はほとんど気になりません。このSS8050DBUはピン配置が左からEBCの順になっており,よく使われる2SC1815(ECB)とは異なりますが,ベース(B)が中央になっているために回路図との対応が分かりやすく製作しやすいというメリットもあります。 この回路では,もう一つのスピーカをマイクとして用いています。スピーカもマイクも,原理的には同じ構造であることも学ぶことができます。 6.光通信関連 (下左)2色の発光ダイオードを使った波長多重アナログ可視光通信の実験の様子です.赤いプラスチック板を置くとラジオが聞こえ,緑のプラスチック板を置くと音楽が聞こえます.(下右)室内照明を手でさえぎる回数により進む方向が異なるロボットを作ってみました(ディジタル光通信?).制御にはPICを使用しています.

紹介したい教材・教具はまだまだたくさんあります。 ・トランジスタとLEDと電池だけの簡単なタッチセンサー ・電池を使わずに声や振動のエネルギーでLEDを光らせる! ・電池を使わずに蛍光灯の電磁波のエネルギーでLEDを光らせる! ・3端子IC(LMF-501T)を使った簡単なラジオ ・トランジスタ2段増幅によるストレート方式ラジオ ・全加算器ICを使った4ビット足し算専用計算器 ・3原色LEDを使用した加法混色学習システム ・LEDを温度センサとして用いた温度計測システム ・フルカラーLEDの点灯制御や逐次比較型A/D変換が可能な簡易な計測制御基板 ・LEDのI-V特性をパソコンで測定可能な簡易カーブトレーサ ・クリップモータをパソコンで制御し回転数の測定をする簡易な装置 ・2色LEDを使用した簡易なバーコード学習システム 計測・制御関連は,安価でプログラム作成がしやすい(Excel VBAやVisual Basicなどの広く普及したソフトが利用可能な)USB-IOまたはUSB-IO 2.0を用いています。今後,徐々にこれらについても紹介し,内容を充実させていく予定です。 なお,研究テーマとして取り上げているものについては 研究内容(教材・教具開発関連) のページをご覧ください。 |

|

※詳細(回路図,プログラムなど)についてお知りになりたい方は,遠慮なく小山までお問い合わせください.授業などでのご利用に対してはできる限りサポートいたします. |